|

LEICA Digital-Module-R + LEICA R9

|

|

特徴

|

|

世界で唯一、フィルム撮影も、デジタル撮影もOKというSLRシリーズであるもLEICA R-SYSTEM。そうした特徴になんの意味があるのか不明ですけど…(^^;

倒産の危機を言われて久しいLEICAが、発表してから2年くらい出荷できなかったLEICA Digital-Module-Rは、遂に2005年9月から日本でも出荷になりました。

私は、今までのカメラシステムの購入の際には、十分に提供されている資料やデータを中心に、確認した上で購入していました。しかし、今回は、そうした資料は皆無でした。簡単に言うと、えいや・・・で購入してしまったわけです。

その理由はとてもシンプル…マニュアル撮影を前提としたカメラ・ボディが欲しかったのと、LIECAのレンズをいじっていて、このメーカーは信頼しても大丈夫そう…そして、倒産したら手に入らなくなるから、買えるときに無理しても買っちゃう…だったのでした。

率直なところ、国産メーカーの方が、メーカーとして安定していますし、将来性もあります。でも、国産メーカーがマニュアル専用ボディをデジタルで出すはずは無く…ついでにいうと、あんまり製品に魅力も感じなく・・・

このカメラを買ってから、なんか楽しいので、いつも申し上げていた、「カメラは趣味じゃありません」…というのは、返上させて戴きます。カメラは、ヘボですけど、私の趣味のひとつです。

Diigital-Module-Rは、LEICAの力だけではなく、Imacon、Kodakとの合作でした。Photokina2008でImaconのデジタルバッグからの撤退発表…(^^?…を受けて、製品は打ち切りになりました。幻の機種となったわけです。製造台数は世界で数千台かも…(^^??…LEICAって、こうした短期出荷しか出来ないこと、意外と多いんですよね、調べてみると。

LEICAでは、Digilux 3用のLEICA R - 4/3マウントアダプター出荷をするので、LEICA R-10(デジタル専用機)が出荷されるまで、それまではDigilux 3の活用を推薦しています。

2009/04 LEICAは、Rシリーズの終了を発表しました…これから叩き売りに入ると思うので、買えなかったレンズ、買っちゃおうかな・・・(^^)

|

|

レンズマウント

|

LEICA R-ROMマウント、他に、LEICA Rカム、LEICA 3カムマウントも使用できます。でも、機能を生かすためなら、R-ROMマウントですね。 |

|

価格

|

LEICA-Digital-Module-Rは、買値で60万強、LEICA R9は買値で30万弱です。セット製品で、90万弱です。LEICA Japanになってから海外との価格差が少なくなりましたが、高いですねー…車の趣味がない私だから買いますけど、お勧めはしにくい製品です。 |

|

記載記録

|

|

2005/10/08,10/13,11/02,11/07,12/29,

2006/02/20、04/17、04/19,11/05

2007/04/10 2009/04/10

|

入手した経緯

いつもなら、dpreview.comなんかが詳しいデータを出してくれているのですが、今回はそうは行きませんでした。なにしろ倒産の危機が叫ばれて久しいLEICAです。品物がないので、評価を出来ないのでした。フォーマルな情報では、ソフトウェアのブラシュアップに時間がかかったことになっています。それは、間違いないことでしょうが、それだけが出荷遅れの原因ではないでしょう。DSLRの製造は、旧来のカメラ製造ラインではどうしようもない点もあり、相当な投資が必要です。現在のLEICAがそれを実行できる体力があるのかわからない点もあり、LEICA-Digtal-Module-Rの出荷は、業界ではかなり危ぶまれていました。アメリカの有名カメラ販売店であるB&Hも取り扱いに慎重でした。

そんな中、新聞を見ていたら、びっくりしました。

ライカジャパンが発売を発表していたからです。

その価格は、70万弱くらい…調べてみたら、アメリカでも5950USD程度ですので、価格差がありませんでした。それまでのLEICA製品は、欧米と比べて30-50%価格が高かったので、日本で買う気になりませんでしたが、この価格であれば日本での購入が適切です。

ヨドバシカメラ本店に行って予約しました。

ヨドバシカメラによると、1台の入荷が決まっているとの事…その予約はだいぶ前からお店にリクエストがあったものだったそうですが、正式な予約は私と一日違い・・・もうちょっと早ければ私が予約の第一号でした・・・(^^;

もっとも、入荷次期は不明とのこと、私は来年までに手に入ればいいかなー…くらいで考えていました。

でも、思ったよりも早く2005/9末に入荷しました。私が受け取ったのは、2005/10/01です。

価格が価格なので、ちょっと迷っていましたが、メーカーの経営が大変な中、こうした製品は入手できるときにしか入手できるものではなく、一期一会、迷うなら買っちゃえ・・・と思ったのでした。

2007/4に、Imaconのデジタルバッグからの撤退の発表(Photokinna 2008)を受けて、次世代製品であるLEICA R-10(デジタル専用機)の出荷までは、LEICA Digilux 3にLEICA R - 4/3Adapterを組み合わせて使用することを推奨しています。LEICAとしても、価格を下げることが出来ない原因になっていたので、ある意味では良い方向になったのではないかと思います。

もともと、LEICAが倒産しちゃう前提で買おうとおもっていた私なので、製造終わりの発表は、なんとも思いませんでした。逆に、今までよく続いたものだと感心していました。

まあ、私としては、LEICA R-10の出荷までのんびり何年も待つことになると思います。

R-10は、マニュアル専用のデジタルカメラとして発展してもらいたいですね…(^^)

製品の紹介

この製品は、詳しい情報があんまり公開されていないので、私が見た範囲で特徴をご説明しようかと思います。いつも見せてもらっている、dpreview.comの雰囲気で…ただ、あんまりカメラ的なテストに興味がないので、その辺の互いはゴメンナサイ。

LEICA Digital-Module-R + LEICA R9

2005/10 かるばどす

|

タイプ

|

LEICA R8/R9用、着脱可能デジタルモジュール |

|

レンズ

|

LEICA R-ROMマウント、R-Camマウント、R-3Camマウント |

|

構成

|

・デジタル・バックパック

・バッテリー

・CCD範囲をマークしたフォーカシングスクリーン

・キャリングケース

・バッテリチャージー/本体用ACアダプター兼用AC電源ユニット(各国コンセント対応)

・Adobe Photoshop Element

・Imacon FlexColor(Webサイトから)ダウンロード

|

|

価格/保障

|

・698250円/5950USD

・2年間保障(日本/アメリカ)

|

|

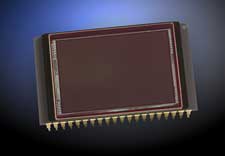

センサー

|

フルフレーム Kodak KAF-10010CE |

| |

構造

|

フルフレーム型CCD/正方形ピクセル | |

ピクセル数

|

3916(水平)*2624(垂直)=10.7M | |

有効ピクセル数

|

3876(水平)*2584(垂直)=10.0M | |

ピクセルサイズ

|

6.8μm(水平)*6.8μm(垂直) | |

イメージサイズ

|

31.7mm | |

チップサイズ

|

29.0mm(水平)*19.1mm(垂直) | |

アスペクト比

|

3:2 | |

サチレーション信号

|

40K electron | |

外部量子効率(RGB)

|

0.34, 0.40, 0.36 | |

全センサーノイズ

|

17 electoron | |

暗信号

|

0.04mV/S | |

暗電流倍化温度

|

5.8℃ | |

リニアダイナミックレンジ

|

67dB | |

CCD転送効率

|

>0.999995 | |

ブルーミング抑制@4mS総合時間

|

1000x飽和露光 | |

最大データレート

|

28MHz |

|

|

ISO相当感度

|

ISO100,200,400,800,1600(ISO PUSH/オプション) |

|

ファームウェア

|

更新可能 |

|

イメージ形式

|

raw(Adobe DNG形式)

raw(Imacon 3f形式/Imacon FlexColor使用時)

TIFF(8bit/16bit)

Jpeg(FINE,STANDARD) |

|

記憶媒体

|

SDカード、2Gbyteまで(ファームウェアUPDATEにより更新)

|

|

連続撮影枚数

|

2Fps |

|

接続方式

|

IEEE 1394 (Firewire) |

|

バッテリー

|

リチウムイオンバッテリー(メーカーコード14447/価格139.95USD)

|

|

撮影可能枚数

|

150〜200枚、使用条件による |

|

リモートコントロール

|

FireWire接続/Imacon FlexColorによりリモートコントロール撮影が可能

この場合のデータ形式は、Imacon 3Fフォーマットになる |

raw撮影を前提にしたカメラ

|

|

|

ホワイトバランス・オート

|

raw現像の際に色温度指定、他にもちょっと指定

|

|

Adobe Photoshop CS2 Cameraraw3.2

|

|

|

|

Imacon FlexColor 4.5β

このバージョンは、かなりいけますね

ホワイトバランスのみです

|

Adobe Photoshop CS2 Cameraraw3.3

トーンコントロール済み

このバージョンは結構使えます

|

|

|

|

液晶画面です

この絵は、立ち上げ直後のスタートアップ画面です

|

CCDあれこれ

|

E-1に使用されている Kodak KAF-5101CE Image Sensor

|

Kodak KAF5101CE

|

Parameter

|

Value |

|

Architecture

|

Full-Frame CCD with square pixels |

|

Total Number of Pixels

|

2738(H) x 2044(V)= approx.5.60M |

|

Number of Effective Pixels

|

2654(H) x 2006(V)= approx.5.32M |

|

Number of Active Pixels

|

2614(H) x 1966(V)= approx.5.14M |

|

Pixel Size

|

6.8 μm(H) x 6.8 μm(V) |

|

Imager Size

|

22.3 mm (diagonal) |

|

Chip Size

|

19.7 mm(H) x 15.04 mm(V) |

|

Aspect Ratio

|

4:3 |

|

Saturation Signal

|

40.0 K e- |

|

QuAntum Efficiency (RGB)

|

0.31, 0.34, 0.31 |

|

Dark Signal

|

5mV/s |

|

Dark Current Doubling Temperature

|

6.3°C |

|

Linear Dynamic Range

|

67 dB |

|

Total Sensor Noise

|

17 e- |

|

Charge Transfer Efficency

|

0.999995 |

|

Blooming Protection @ 1AMs integration time

|

1500x saturation exposure |

|

Maximum Data Rate

|

28 MHz |

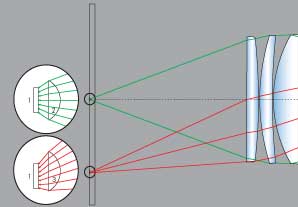

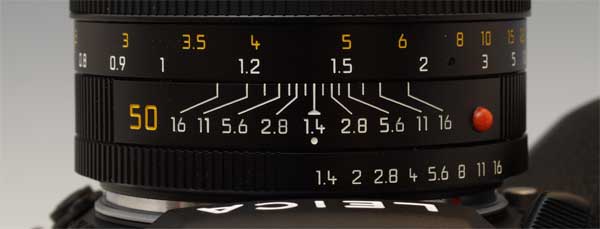

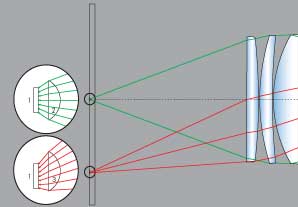

瞳補正とLEICA R-ROMマウント

|

|

LEICA R-SYSTEM カタログより

|

暗時ノイズ特性

2005/10/13

|

|

画面/等倍

|

ヒストグラム

|

|

ISO100

|

|

|

|

ISO200

|

|

|

|

ISO400

|

|

|

|

ISO800

|

|

|

|

ISO1600

(ISOPUSH))

|

|

|

CCDのゴミ掃除

|

|

このページで紹介している

サンプルの中のゴミ付着部分

撮影は意図的にISO800です

|

マニュアル撮影が基本

洗練された、軽快な撮影

|

|

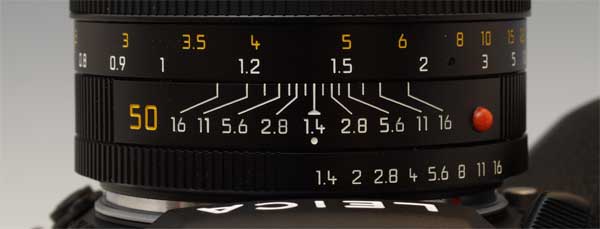

レンズに集中している、絞りリングとフォーカシング・リング

慣れるととても操作が速く出来ます

私の場合は、暗い場所の撮影が多いためオートフォーカスが役立たないので、こちらの方がずっと楽です

|

|

|

|

操作しやすいシャッタースピードリング

ファインダー内の露光マークは、

単なるメーターとして使用するのに、

都合がいいです

|

モードダイヤル

私はマニュアル(m)か絞り優先(A)しか使いません

フラッシュを使用した撮影が嫌いなもので・・・

|

|

|

|

見やすいファインダー

視野率はだいたい140%くらいで、

CCD範囲がマークにより示されています。

|

ロック機能付シャッターボタン

さすがメカトロニクスの国、ドイツですね

実用的で、誤操作を防ぎます

|

フォーカシングを確認しやすい液晶画面

|

|

|

再生、削除、保護、情報表示が集中しています

|

4方向を示すボタンの周りはダイヤルです

再生時の画面のズームアップ、ダウンは

このダイヤルだけで出来ます。

|

Laser Distance Meterとの組み合わせ使用

2006/04/17

raw現像は、慣れが必要…

|

|

Adobe Camera Raw がデフォルトで現像した絵

はじめて見た際に咳き込んじゃいました

|

|

|

自分でちゃんと設定した絵

実は、Adobe Camera Raw のデフォルトである各種自動設定機能をOFFにして、デフォルトの設定値を全部0にして、

色温度だけ指定しただけものです。偽色補正と輪郭補正だけ25%入れてあります。

|

|

|

|

上の絵の一部を等倍で切り出してみました

|

さらに4倍に拡大してみました

偽色補正、輪郭補正の影響が見えます

|

|

|

Imacon FlexColorでの現像例…このソフトは、他のソフトと考え方がまったく違います

Adobeで自分で設定したイメージに似せてみました。

|

Adobe Camera Raw 3.2でAdobe DNGファイルの現像は、お話にならない…(^^;

2005/10/13

2005/11/02

|

ICCプロファイルってなに…かるばどすの豆知識

|

カラーを取り扱う製品は、機器ごとに色の意味が違っていたりします。そこで、機器間で取り扱う色が違っていても、同じ色に見えるように自動的に調整するために考えられたのが、ICM/Image Color mANAgementです。取り扱う色の範囲(色空間)や、色の傾向の情報を機器ごとに管理して、情報(ICCプロファイル/International color Consortium Profile)を付与していきます。つまり、デジカメ、イメージリーダー、ディスプレイ、プリンタなどすべてにICCプロファイルが用意されています。そして、異なる機器が表示する際に、データを作成した機器のICCプロファイルに基づいて必要な変換を行いながら表示します。それにより、撮影したときの絵の色に最も近い色で画面やプリンタに出力されるわけです。

rawデータ現像は、カメラのICCプロファイル情報に基づいて、sRGBなどの色空間にマッピングする処理を行いますので、ICCプロファイルはとても大切な情報です。ただ、カメラメーカーはそうした取り扱いの意味がわからなかったみたいで、デジカメでICCプロファイルの設定を間違えていたものが、初期には少なくなく、よくやらかすトラブルのひとつともいえます。

|

|

|

Adobe Camera Raw デフォルト現像

|

|

|

Adobe Camera Raw すべて手動で0に設定し、赤だけ+30

|

|

|

FlexColor 明るさだけ調整

|

|

|

RawShooter V1.0.1 明るさだけ調整

もっとも自然なのは、これですねー

|

LEICA Digital-Module-Rのパターン・ノイズ

|

|

綺麗な女性のサンプルですけど、マークしているところを拡大すると、カメラのパターンノイズが見られます。

|

|

|

パターンノイズです

LEICA Digital-Module-Rに典型的なノイズです

|

|

|

RAW Shooter/Pattern Noise Reduction 50%で処理しました

綺麗にパターンノイズが除去されています

|

カメラは壊れ難いけど、Digital-Module-Rは壊れ易くて、LEICAは修理が何ヶ月もかかる…(^^;

|

|

|

設定ダイヤルが取れちゃったDMR

|

愛用しているDELSAY ProBag5

しっかりとクッションが入っているのに

|

|

ライカ本社にて

|

|

|

LEICA本社…率直なところ、典型的なヨーロッパの中小企業ですね

|

|

|

|

本社エントランスのディスプレイ

R-8までしかないので、何年か前に作ったものですね

|

写真を飾ってありました…

|

|

|

|

LEICAカストマーサービスにて

|

|

|

|

LEICAカストマーサービス、他の会社と同居しています

|

|

|

飲み物を出してもらいました…ドイツでは、社員や来客にはこうしたものがあるのが普通です。

基本的に、飲み物は飲み放題なんですね…

|

|

|

Imacon FlexcolorはLEICA DMRと組み合わせてちゃんとしているのか

|

|

Adobe Camera Raw 3.3このバージョンは結構良くなりましたけど、なんかちょっと暗ら目になります・・・

現像エンジンの構造のためでしょうね

|

|

|

FlexColor 4.5β現像だけです…さすが、プロご用達ソフト…ただ、ちょっと違う感じも…

|

|

|

RAW Shooter V1.0.1 このソフトが一番いいですねー

|

困ったもんだ…

LEICA M8 のトラブルの源流…赤外線/ローパスフィルタなし

|

|

LEICA M8.2 + LEICA SUMMILUX-M 50mm F1.4

|

|

火を撮影すると、こんな色になります…理由は簡単、赤外線フィルタが無いためです…(^^;

2006/12/08撮影 |

さようなら、Digital-Module-R

LEICA S2がR-10の代わりかな・・・

- LEICA Mシリーズ

- LEICA Rシリーズ

- LEICA Dシリーズ

- LEICA Sシリーズ

|

|

LEICA S2

R10の代わりとしては、オーバースペックかなー

|

撮影サンプル