| 浜崎あゆみって、突発性難聴なのかな〜(^^; |

2008年1月4日4時55分・・・浜崎あゆみは、ファンクラブのサイトに衝撃的な告白を、抱負として書き込みました。

それは、昨年に耳の検査をしてもらい、左耳が完全に機能していないこと、そして、治療の術がないと、診断されたことと、右耳が続く限り、ボーカリストとして頑張り続けたいというものでした。

早速にマスコミとか音楽業界は、敏感に反応していました。

報道を見ると、左耳が完全に聞こえない・・・という感じなのですが、機能していないというのと、聞こえないというのにはかなり差があります・・・いつもながら、マスコミの報道って、どうなっているんだろうとは思いますが、まあ、大変な話題であることは変わりがないですね。

実は、浜崎あゆみのファンにとって、彼女の左耳のトラブルはよく知られていました。なにしろ、2000年の初ツアーから発生していたので・・・本人もも何回かカミングアウトしています。ですから、ファンはそれほど驚かない人もいたと思います。私の場合は、後述しますが、もともとあまりいい状態ではないだろうと思っていので、ふーん、やっぱり・・・という程度でした。

だいたいの報道では、「浜崎あゆみ、突発性難聴で左耳の聴覚を失う」という感じでした。テレビでは、医師と称する人がインタビューに応え、「突発性難聴は、治療法が云々・・・音楽活動に云々・・・」という話をしていましたし、雑誌では「音楽活動が云々」とか、いろいろでした。まあ、尾ひれがついている感じでしたが、率直なところ、とても違和感がある報道でした。

私にとって、それらは???な報道でもありました・・・率直なところ、なんでそうした話題になるの・・・という感じです。

そもそも、突発性難聴・・・ということから、なんでそうした話題なのかな・・・と、理解不能な感じでした。突発性難聴と本人は説明していませんし、だいたい、症状とかある程度の事情を知っていると、突発性難聴とは思わない方が自然だと思うからです。

おそらく、事情を知らないで、突然の聴力のトラブルなら、突発性だ・・・だから突発性難聴・・・という簡単な話題の展開ではないでしょうか。病名というものは、状況からつけられるものが多く、原因不明で突然なら、突発性難聴・・・という十羽ひとからげで、乱暴な診断なのかも知れません。

私は、2002年ころから、浜崎あゆみは音響性外傷で、左耳の聴覚が異常であると信じていました。

ですから、突発性難聴という話題そのものが感覚的にまったく合いません。

|

浜崎あゆみアーティストブック |

|

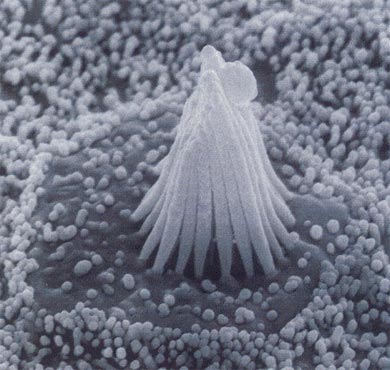

有毛細胞の写真 Microvilliに囲まれたStereociliaに支えられているKinocilium |

|

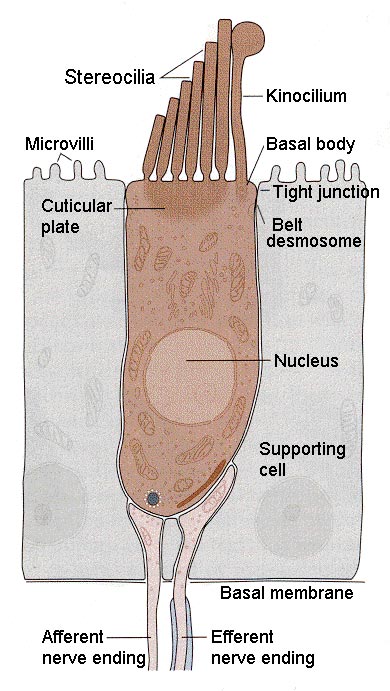

内有毛細胞の構造 |

もともと、浜崎あゆみは、2000年のツアーで聴覚の異常が発生していてたことが、知られています。その際にコンサートが数回キャンセルされています。もっとも、それは後年にカミングアウトされてから知られたことで、2000年〜2001年くらいのときには、私はそれを知りませんでした。

ただ、2000年のライブDVDを見たときからひっかかていた点がありました・・・映像を見ていて、とても驚いていた点があったのです

なぜならば、コンサート中にもかかわらず、浜崎あゆみがイヤーモニターや音楽用耳栓をしていない映像があったからです。

率直なところ、私はそれを見た時に、かなり寒気がしました。

浜崎あゆみが行うような大規模なコンサートでのスピーカーの音響出力レベルは半端なものではなく、耳の機能が破壊されかねない、140db以上の極めて危険な音圧レベルで出力される可能性もあります。ですから、スピーカーに最も近くなってしまう演奏家は自身の耳を守るためにも、カナル型のヘッドホンを使用したイヤーモニターか、音楽用耳栓をして、耳を保護すべき状態です。どちらかを使用すれば、音圧レベルを20db以上、下げることが可能です・・・。

そんな理由から、映像を見た時に、「え、これでコンサートして大丈夫なのかな」と、とても心配になったのです。

そして、そんな記憶のままに、2001年に読んだ、「浜崎あゆみアーティストブック」を読んでいて、凍りついた記述がありました。

「なんか違う音が聞こえたの。音がぐるぐる回っているような気がして」

・・・

「三半規管がグラグラする感じがしちゃう」というayu。

この本を読んでいて、書いている人も、浜崎あゆみ自身も、この状況の意味が分かってないかも…と、とても心配したのでした。その翌年には、聴覚についてのトラブルについて、日経エンターテイメントなど雑誌に本人の告白があり、

「耳の中でガサガサ音がする」

などの話題もありました。この時点で私は、浜崎あゆみの聴覚のトラブルは、急性かどうかわかりませんが、音響性外傷を伴う音響性難聴ではないかと、思うようになっていました。だって、ガサガサ音がするって、原因は外耳に毛のような異物が入るか、内耳で異物が発生したとき・・・つまり有毛細胞の毛なんかが漂っているとかが、可能性が高いからです。もっとも、専門家の治療を受け続けていると思ってもいました・・・もしも音響性外傷であれば、治せるものではないですけど・・・。

音響性外傷とは、大きな音により、耳の細胞が破損することにより耳の機能が壊れさてしまう、外から見ることができない怪我です・・・そして、治癒すことは、現代の医学ではできません・・・後述しますが、再生医療の研究テーマのひとつとはなっていますので、浜崎あゆみがおばあさんになるまでには、治療できる日が来るかも知れません。

もうちょっと、具体的にこの症状をご説明しましょう。

人の耳の聴覚は、有毛細胞という、聴覚を実現する細胞により実現されています。

この有毛細胞は、耳の中にある、リンパ液に満たされている、カタツムリの形に似た2.5回転回り渦を巻いている、蝸牛という器官の中に、列をなして配置されています。その数は、音を聞くことができる内有毛細胞わずか3000〜4000個ほどしかありません。あと、外有毛細胞細胞という音を増幅するための細胞は、15000から20000個ほどあります。・・・鼓膜の振動は、耳小骨という特別な形をした骨を経由して周波数に応じて、内有毛細胞の毛は振動し、複数の周波数を同時に感じることで音を分析するようになっています。測定器のスペクトラムアナライザのような動作であり、その意味からすると人の耳はマイクロホンのような動作原理とは全く異なります。

余談ですが、蝸牛のリンパ液の圧力が高くなると、メニエール病といいます。最近まであまり診断できない病気でした。耳鳴り、難聴だけではなく、聴覚神経の圧迫のため様々な症状が発生します。

メニエール病は女性が多いといわれています。

内有毛細胞はその名の通り毛のようなものがあり、振動を検知することができます。毛のようなものは、振動しないstereociliaと、振動して音を検知するkinociliumから構成されています。

すいません、説明している図が英語なので、いきなり英語の単語を使用しています。

kinociliumが検知する能力はすさまじくて、大きな分子一つ分の大きさの振動を検知することが可能であるといわれています。ただ、それほどに敏感で繊細な器官ですので、最大音圧レベルが140db(人が聴こえる一番小さな音に対して1000万倍の音の強さという意味です)を超えるような強い音では、その振動で、壊れてしまう場合があります。もともと、人間の耳は、とても幅広い範囲で動作でき、また、このような繊細な器官を守れるように、耳小骨という強い音の振動を弱める特殊な構造の骨で音の衝撃を吸収するなど、強い音から多重に保護されているのですが、140dbという銃声に相当する音(ジェット機のエンジン音を間近に聞くと120dBで1/10の音圧レベル)巨大な音ですと、さすがに保護できなくなります。

140dBはピーク音圧レベルとして、衝撃性音響暴露の限界値として考えられているもので、コンサートのように連続的な場合は、より小さな値を限界値として考える必要があります。特に規定はありませんが、観客の限界として100dBが年4回くらい、演奏者、スタッフは回数が多いのでより小さな値にすべき・・・となります。実際に、そうした数値を守っているコンサートは少ないと思います。また、大規模コンサートになるほどスピーカーの出力レベルが高いので、スピーカーとの距離によりこのような水準の維持は、より困難になると思います。

そして、内有毛細胞のkinociliumは、壊れてしまうと、生涯にわたって自然に再生することはできません。この細胞は、生涯にわたって働き続けるものであり、自然に入れ替わることがないのです。もしも、自然に入れ替わる細胞であれば、自然に治癒するのですが・・・。

つまり、なんらかの原因で、内有毛細胞の毛が失われてしまうと、もうおしまいなのです。

音響性外傷とは、大きな音を聞くことで、内/外有毛細胞の毛が、千切れてしまうことです。

そうした状態になると、聴覚は、再生治療が確立しない限り、生涯にわたって損傷を受け、最悪の場合は聴覚は失われてしまいます。

再生しない部分のトラブルですので、そうしたトラブルが一端発生すると、もう治りません。つまり、永続的な障害となります。(余談ですが、生物により、再生する種族もあり、再生のさせ方の研究は続けられています。また、聴覚神経は機能を続けていますので、電電極を直接に聴覚神経につけて、有毛細胞の信号に相当する・・・といっても、4000から5000の信号のうち、5から10くらいの信号ですが・・・信号を人工的に与える、人工内耳の技術や、脳に直直接信号を伝える脳幹インプラントの技術があります。それにより、言葉は理解可能になるそうです。音楽的には意味はないと思いますが・・・)

ところで、私がなぜ、浜崎あゆみが突発性難聴であるとは思わなかったかというと、その理由は浜崎あゆみの症状そのものにあります。

人の耳には、音を聞くだけではなく、三半規管という、バランスを検知する器官もあります。

突発性難聴の場合は、聴覚神経系のトラブルが多く、その場合は、耳の機能そのものが、まるごと失われます。つまり、音が聞こえなくなるだけではなく、三半規管も機能しなくなることが多く、人は体のバランスをとることができなくなってしまい、立つことも歩くことも困難となり、大変な騒ぎとなります。大抵は、入院して、状態が良くなるまで、安静にしていることが多くなります。突発性難聴の体験者の方は、そうした経験がかなりの率で見られます。

浜崎あゆみの場合は、2000年のツアー時の状況は不明ですが、本人はその後も、「イヤーモニターの具合が悪い」ぐらいに思っている程度なので、内容的には、聴覚やめまいだけのようですので、聴覚神経系の深刻なトラブルという感じが、あまりありません。

そんな理由から、私は、突発性難聴というよりも、音響性外傷に起因する難聴であると、ずっと思っていたのでした。

また、浜崎あゆみは、いろいろとカミングアウトした年には、聴覚がある程度戻ったので心配しないでほしいと説明していた時があります。当時はよかったなと思いましたが、今考えていると、なにも状況が変わっていなくても、そうしたことはあり得ると今は考えています。確かに本人には改善した/治ったと感じられたのだと思いますが、実際には、耳の状況は変化していなかったのではないかと思います。

有毛細胞が壊れてしまっているのに、聴覚が戻ると本人が感じたというのは不思議に思われるかも知れませんが、この理由の説明は簡単です。それは、脳の働きそのものです。つまり、(すべてではない)有毛細胞が壊れてしまって得られない音の信号があるのですが、人の脳が失われた部分の信号を補完して感じられているようになり、本人が聴覚が戻ったと感じていた・・・ということです。言い換えると、耳の状態は、変わっていなかったということです。

私が、浜崎あゆみの聴覚が、元に戻る状態のトラブルではないと思っていた背景は、このようなものです。突発性難聴の方が、元に戻る可能性があるので、ある意味ではいいのですが、報道の内容があんまり違和感があるので、そのまま、私が思っていたことをご説明しました。

もっとも、これは、医師でもない私の個人的な見解にすぎません。

|

ハードロッカーの職業病は、聴覚の性能劣化です |

ところで、このような理由で聴覚に深刻な影響があるならば、いつも大きな音に曝されているハードロッカーなどは、平気みたいだけどなぜ・・・と思われる方がいらっしゃるかも知れません。一般にはあまり知られていませんが、音楽家の間ではよく知られていることで、ハードロッカーの方の聴覚は、十分に機能が壊れています・・・ですから、私たちが感じているような風にその演奏している音を感じているのか・・・それは普通の聴覚を持つわけわれにとって、永遠の謎です。

私が感じた、報道で違和感がある話題は、以上のような浜崎あゆみが突発性難聴であるという話題だけではありません。それ以上に違和感があった話題は、音楽活動についての影響の話題です。

もちろん、聴覚に異常がないに越したことはありませんが、演奏家は片方の聴覚が失われても、それほど本質的には困らないという事実があるからです。音楽活動に支障がある・・・というほど深刻な話題ではありません。

| 演奏家の聴覚は、音楽を楽しむ人の聴覚とは、全く異なる |

なんとなくですが、世間一般として、音楽家の耳というものは、最も繊細に音を聞き分けていると思われている方が多いと思います。それは、ある意味では正しいのですが、演奏家の聴覚は、演奏のために使われているため、音楽を楽しむ人の聴覚とは、全く違う洗練のされ方をしています。

言い換えると、演奏家の聞いている音は、私たちの音楽を楽しんで聞いている音とは、全く違う感覚で受け止められているのです。

私たちが音楽を楽しむときには、音をそのまま受け止めて、音楽としてまっすぐに感じます。そのままであり、決して分析的に聞くことはありませんので、とても楽しむことができます。かわりに、そうした音の聴き方ですので、もしも片耳の聴覚が失われてしまうと、その感覚は大きく半減してしまいます。私などは、オーディオが趣味でもあるのですが、片耳の聴覚が失われてしまうと、オーディオの趣味をつづけるか、ちょっとわかりません。きっと、面白くなくなり、オーディオの趣味はやめてしまうでしょう。

演奏家は、音の感じ方は、私たちとは全く異なります。

まず、理解しなければならないのは、演奏家自身は、演奏中に自分たちの演奏を、聴衆とおなじ水準で聴くことができないということです。つまり、自身の音と、イヤーモニターやモニタースピーカーの音以外、全くわからないで演奏しているということです。ですから、ライブ演奏の場合は、音そのものの構成についてはPAエンジニアに預けています。言い換えると、そうした状態に合わせて聴覚はトレーニングされており、私たちのような音楽全体を聞くようにはトレーニングされません。

演奏家は、自身の演奏のために、特に音程やリズムに対して敏感に聞くようになっています。ですから、音楽全体よりも、自身のパートに特化しています。ですから、感動的な演奏を聴いても、微細なテクニックの問題を優先して聴いてしまい、しばしば、私たちとは全く異なった感想を持ったりしますし、そもそも、音楽全体を聞くことができない人すらいます。

|

そうした聞き方の、行きついてしまった特別な感覚に、「絶対音感」があります。

絶対音感とは、音階を聞き分ける究極的な感覚です。

現代に使用されている音階の多くは(音階にはいろいろな種類がありますが、ここでは詳しくご説明しません)、周波数で表すことができます。たとえばイ長調のaであれば440Hzです(余談ですが、音階の種類によっては周波数で表現できないものもあります…ただし、現代では全く使われていません)。

絶対音感を身につけた人は、イ長調のaを聞いた時に、それが440.5Hzであっても異なる音として聞き分けてしまうと言います。それどころか、そうした周波数のずれが原因で、気持ち悪くなったりする場合も、少なくありません。

このような感覚は、音楽家としてのトレーニングの結果なるのですが、実は絶対音感は、危険な感覚でもあります。

そもそも、音階と周波数の関係は、人が決めただけのものであり、人間の自然なありようから決まったものではありません。ですから、人工的なものであり、自然な感覚ではないのです。そうしたものについて、極端な判別する感覚があり、かつ、場合によっては感覚と結びつくということは、異様なことです。見ているものが、正確にcm単位のサイズでないと気持ち悪い…ということと同じであるからです。

実際のところ、クラシックのように音感がとても重要な世界であっても、世界の演奏会での主流は相対音階であり、イ長調のaは440Hzではなく440〜443Hzの間ぐらいが多いといわれています。これでは、絶対音感をもっていると大変なことになります。

絶対音感を身につけた人は、若い時のトレーニングとか、コンペティション時はともかく、デビューしていろいろな処で演奏するようになると、絶対音感のために演奏を他の演奏家たちと合わすことが困難になるなど、かえって苦労する場合もあるようです。

余談ですが、絶対音感は本人の誤解ではないかという意見もあるみたいです。もっとも、そもそも感覚の話題ですので、そう厳密に客観的事実として理解すべき話題ではないのかも知れません。

絶対音感のような聴覚は、音楽を楽しむ側にとっては、百害あって一利なしです。

聞く音楽が、相対音階の場合が多く、そんな感覚があると、音楽を楽しみようがないからです。

音楽を楽しむ側と演奏する側では、求められる聴覚の在り方かが、全く異なるのです。

演奏家の聴覚が、そうした分析的なものであるときに、求められる聴覚の大部分は音感そのものです。音楽を楽しむための聴覚ではありません。そうした聴覚には、両耳が必要であるものではありません。実際のところ、耳の特性は左右でかなり差があるので、人は知らず知らずのうちに「利き耳」があり、音感はそうしたきき方で決めていることが少なくないといわれています。まして、ボーカリストのように本人の音だけが大切である演奏家・・・浜崎あゆみのの場合は、両耳が必要である…必然性はありません。

まあ、不便であることには変わりはありませんが、演奏家の感覚では、本質的には関係ないのです。

ですから、浜崎あゆみが自身でファンサイトに書き込んだように

「だから、残されたこの右耳がいけるところまで、限界まで、

歌い続ける。」

というのは、浜崎あゆみらしくて、自然だなーと思います。

そもそも、PAで拡声して歌うとき、人というのものは、もう自然な状態では歌えません。カラオケとは異なり、PAの音は本人の音よりもかなり時間的に「遅れて」しまうので、自分の耳で観客用のスピーカーの音を聞きながら演奏することはできないからです。ですから、イヤーモニターやモニタースピーカーが必要になるのです。そうした状態であるときに、人は、もはや自然な聴覚で聞く状態では、全くありません。もともと、演奏時にイヤーモニターを一方しかつけないで片耳で聞く人も少なくなく(浜崎あゆみみたいな大規模なコンサートは稀であり、普段はそれでもOKなのです)、バランスをとった状態で音楽を楽しむ私たちとは、全く異なる状況なのです。

もっとも、片耳だけであると、いろいろと慣れるまで、大変でしょうね。

きっと、脳がそうした状態に対応できるまで、片頭痛とかに悩まされるでしょうから・・・。ただ、人類の脳は、地球の生命の歴史…約40億年の進化の結果であり、そうした状況に対応することが、きっとできます。ですから、努力を続ければ、乗り越えられる問題でしょう。

| 音の質を聞き分けるオーディオという趣味の功罪 |

私が趣味がオーディオであるために、ちょっと分けて書くのですが、音楽演奏に関係ないくせに音楽についてごちゃごちゃ言う趣味として、オーディオがあります。機械を使って、音楽だけを「純粋」に楽しむ趣味で、人類には100年の歴史があります。

この趣味の人は、音について全体的に聴くための感覚を鋭くしており、そうした視点では、演奏家よりもかなり過敏です。そうした傾向になるのは、PAのエンジニアにも言えることです。

オーディオの趣味は、聴くことそのものについての満足を追及します。

そうした人たちの耳は、音の質の差異に敏感になって行きます…わずかな音の差に、過敏になって行くのです。

その結果、勘違いみたいな話題ですが、とんでもない話を始める人たちもいます。たとえば、

「この音はピッチが違う」

なんて話題です。

絶対音感の話題で、演奏家が「ピッチが違う」というのをマネしているだけという意見もありますが、音の違いをそう感じてしまうのかも知れません。原理的に、現代のオーディオ機器の再生音は、人が検知しうる周波数の違いが再生音に現れることはありえないからです。

また、音と感覚が直結してる場合もあります。つまり、音と、心地よさ、心地悪さが、深い関係になる場合もあります。こんな感覚は、いろいろな環境で演奏しなければならない演奏家には。困った感覚です。かるばどすほふにも、私が倉木麻衣のコンサートの音があまりに酷く、我慢できなくて、コンサートを途中で抜け出してしまったという話題が登場しています。つまり、私でも、そうした感覚が自然と身についてしまっていて、日常にもあるのです。あるオーディオ評論家が「電車の車内アナウンスの音、なんとかならないのか」…と不愉快がった話題をしたことがあります。電車の車内アナウンス、昔はcクラスという、音が大きくなるだけで歪だらけの増幅方式であったからで、それを聞き分けてしまうので、気持ち悪いわけです。

ちょっと面白いので、似た例として、私の場合の倉木麻衣のコンサートの場合をご紹介しましょう…このコンサート。livedoorの主催でした…今から考えるとある意味では胡散臭いコンサートですが、コンテンツを見返すまで会社名はすっかり失念していました。

■音が・・・(^^;

倉木麻衣のコンサートに誘われたので、東京フォーラムに行きました。

相変わらず、ダフ屋が出ています。

アナウンスで「ダフ屋は出て行け」と言っていますが、警備員は出てきませんし、警察官もいません。

ダフ屋は偉そうに道を遮りながら「チケット買うよ、チケットあるよ」とやっています。

丸の内警察署は、ここから歩いて数分・・・警察もなめられたものです。

で、コンサートが始まり、とても困ってしまいました。

PAがめちゃくちゃで・・・聴いていられなかったのでした。

別にも倉木麻衣が悪いわけではなく、演奏が悪いわけではなく、音が酷すぎて、我慢できなかったのでした。

で、会場が暗転したときに、皆さんにわからないように会場から抜け出してしまいました。誘ってくれた人も、それを見て一緒に出てしまい、申し訳ないことをしました。でも、本当に我慢できない音だったんです。壊れたステレオみたいで・・・。外に出た直後の私は、憔悴しきっていたと、誘ってくれていた人が話していました。

まだ、こんなPAをやるような未熟な業者が、日本に残っていたんですねー・・・。

倉木麻衣も、ファンの人たちも、残念ですよねー・・・これじゃ。以前の、ライブ会場で行われた浜崎あゆみのシークレットライブも、会場のPAを利用していたので、めちゃくちゃな音質でしたが、その際はビールを飲みながら聞けたので過ごせましたけど・・・この日は、無理でした。ディープなファンであればねー、我慢しきれたかもしれないですけど・・・。

コンサートでもらった広告です | |

| |

この広告、チラシを入れる袋よりも大きくて・・・(^^;・・・サイズを間違えて作っちゃダメだよ | |

聴覚ではなく、視覚でも似た話題が多くあります。

私がとてもよく覚えるいるのは、ある画家がテレビのインタビューで、東京に来る際に列車の席で進行方向に背中を向けて座った時の経験を怒りながら話していた内容です。景色が背中から流れてくることに、気持ち悪くて我慢できなかったというのです。国鉄に対して、「なにを考えているんだ」という怒りを聞きながら、「う〜ん、この画家、列車に乗ることが少ないのかな〜」と、当時は思ったのですが、今考えてみると、見える光景に対しての感覚の違いなんですよね。

感覚というものは、トレーニングの仕方で全く異なるものなんですね…。

| 聴覚を失う意味・・・ |

聴覚の話題で、演奏家の聴覚の場合は片耳でもなんとかなっちゃう…という話題を書いてきましたが、そうした客観的な話題ではない点で、主観的な意味で、つまり、演奏家本人にとって、聴覚のトラブルは、深刻です・・・

なぜならば、自身が依って立つ音楽の世界から切り離される・・・という感覚になって当然だからです。つまり、自身の存在/実存が脅かされるからです。それが、深刻でないはずはありません。人間としての危機でもあり、乗り越えることができなければ、その人の人生そのものが崩壊してしまいかねません。

|

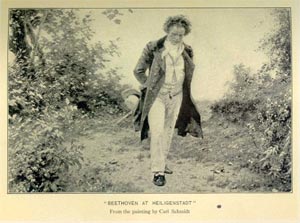

ハイリゲンシュッタットを歩くベートーヴェン |

|

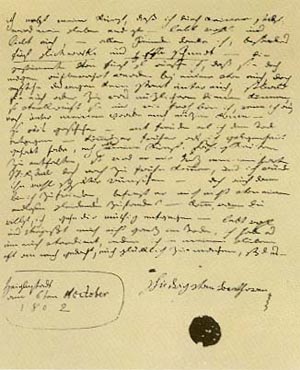

ハイリゲンシュッタットの遺書 |

その苦悩と解決は、どのようなものであるのか・・・先人の記録をひも解くと、ひとつの答えが見えてくるでしょう。

歴史上、聴覚を失った音楽家で有名な人に、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンがあります。

ベートーヴェンは、ひょっとすると先天的な聴覚異常をもっていのでは・・・という意見もあります。

ベートーヴェンは、ピアニストとしてはじめは知られた人で、子供の時から、その演奏の素晴らしさで知られていました。

残されている資料で、ベートーヴェンの聴覚の異常に苦悩する彼をはじめに知ることができるのは、「ハイリゲンシュッタットの遺書」と知られている2枚の手紙です。1802/10/6、10、31歳の時に書かれました。この手紙は、ベートーヴェンの死後に机の引き出しの中から発見されました。

ハイリゲンシュッタットは、今のオーストリアにある町の名前です。シュタットというのが、ドイツ語で町という意味です・・・。

ベートーヴェンは、引っ越し魔王で、定住することを知らない人でした。ウィーン市内だけで79回…その生涯では、何回引っ越しをしているのでしょうか。

この時、ハイリゲンシュタットには1802/5から滞在していました。

ベートーヴェンの聴覚異常が顕著になったのは、1798年くらい、27歳の時ではないかと考えられています。これらは、いろいろな意見があり、古い手紙を見ると、もっと前から、ひょっとすると先天的な聴覚異常であったのではないかという見解もあります。

当時の医学の水準では、聴覚の問題の対策というと、温水浴とか、電気ショックとか、まあとんでもない時代です。ベートーヴェンは、ハイリゲンシュッタットでは温水浴を好んでいたようです。

ハイリゲンシュッタットの遺書10/06には、このように記されています。

「できるだけ聴覚を静養せよと賢明な医者が勧告してくれたが、この医者の意見は現在の私の自発的な意向と一致したのだ。とはいえ、ときどきは人々の集まりに強い憧れを感じて、出かけてゆく誘惑に負けることがあった。けれども、私の脇にいる人が遠くの横笛の音を聴いているのに私には全く何も聴こえず、だれかが羊飼いのうたう声を聴いているのに私には全然聴こえないとき、それはなんという屈辱だろう!

たびたびこんな目に遭ったために私はほとんどまったく希望を喪った。みずから自分の命を絶つまではほんの少しのところであった。私を引き留めたものはただ「芸術」であった。自分が使命を自覚している仕事を成し遂げないでこの世を見捨ててはならないように思われたのだ。そのためこのみじめな、実際みじめな生を延引して、この不安定な体を、ほんのちょっとした変化によっても私を最善の状態から最悪の状態へ投げ落とすことのあるこの肉体をひぎずって生きてきた!----忍従----今や私が自分の案内者として選ぶべきは忍従であると人はいう。」

岩波文庫 : ロマン・ロラン著 片山敏彦訳 「ベートーヴェンの生涯/ベートーヴェン書簡集」より

しかし、弟カールとヨーハンに対してですが、このように書き進められています。

「おまえたちの子らに徳性を薦めよ、徳性だけが人間を幸福にするのだ。金銭ではない。私は自分の経験から言うのだ。惨めさの中でさえ私を支えてきたのは徳性であった。自殺によって自分の生命を絶たなかったこと、私は芸術におうているとともにのた徳性に負うているのだ。」

岩波文庫 : ロマン・ロラン著 片山敏彦訳 「ベートーヴェンの生涯/ベートーヴェン書簡集」より

このように書かれているので、ハイリゲンシュッタットの遺書は、ベートーヴェンが聴覚異常を超えるために書かれたものであると考えられています。余談ですが、10/10のものは、

ロマン・ロランは、ハイリゲンシュッタットの遺書以降の10年を、「傑作の森」と呼びました。

1803 | ヴァイオリンソナタ 9番 イ長調 (Op.47) 交響曲第2番 (Op.36) ピアノ協奏曲第3番 (Op.37) |

1804 | 英雄交響曲 (Op.55) |

1806 | ヴァイオリン協奏曲 (Op.61) レオノーレ (Op.72b) |

1807 | ピアノソナタヘ短調 (Op.57) 交響曲第4番 (Op.60) |

1808 | 交響曲第5番 (Op.67) 交響曲第6番 (Op.68) 合唱幻想曲ハ長調 (Op.80) |

1808年の、日本は運命と知られている「交響曲第5番 op.67」、田園として知られている「「交響曲第6番 op.68」は、「合唱幻想曲 op.80」と、同時に初演されています。12/22の寒い日に4時間もかけた演奏会、練習不足で、合唱幻想曲に至っては楽譜ができておらず、演奏会としては最低であったようです。しかし、その曲は、不滅のものとして残されて行きました。

ベートーヴェンの音楽は、当の本人のド変人ぶりが知られても、音楽に表現されているその気高い人間性において、広く人々から愛されています。

彼のその深い人間性は、貴族時代の終焉の時代、様々な葛藤と苦しみを経てたどり着いたものであると、多くの人々は信じています。

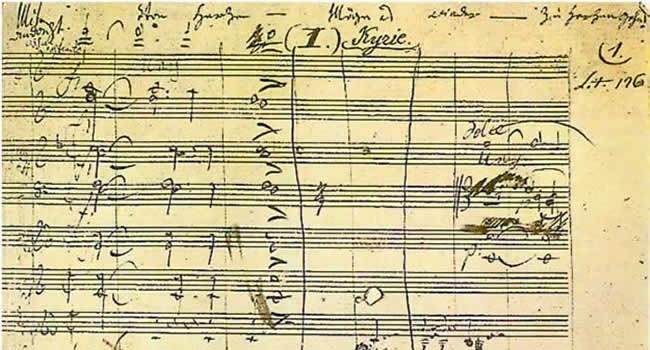

ベートーヴェンは、1823年に作曲した「ミサ・ソレムニス」の冒頭、「キリエ」にこのように書き記しました。

vom herzen―moge es wieder zu herzen gehen

心より出る、願わくば再び心に向かわんことを…

|

ミサ・ソレムニス Op.123 キリエの楽譜の冒頭です |

「ミサ・ソレムニス」とは、もともとカトリックの典礼における大ミサ曲のことですが、ベートーヴェンのこの作品があまりに有名で、「ミサ・ソレムニス」といえば、ベートーヴェンのこの曲をさすことが一般的です。歌う内容は、ミサとして決められているものです。

宗教曲でありながら、その構想はドラマチックです。

最後の、アニュス・デイはこんな感じです。

バスが歌う、苦しむように訴えるような「アニュス・デイ(神の子羊/イエス・キリストのことです)」という歌声から始まります。そして、苦しむように「ドナ・ノビス・パーチェム(我々に平安を与えたまえ)」と歌う中に、戦乱を表すトランペットの音が鳴り響きます。逃げ惑まどうように歌われる、「ドナ・ノビス・パーチェム(我々に平安を与えたまえ)」やがて、天から降り注ぐような「パーチェム(平安)」という合唱とともに、合唱は高まって行きます。その求めは、心の中に成就されたのです。やがて大合唱は、すっと終わります・・・その合唱は心の中に引き継がれ、鳴り続けるように・・・。キリエに書かれている言葉の如く・・・心より出る、願わくば再び心に向かわんことを…vom Herzen―Moge es wieder zu Herzen gehen

こうした解釈は1996年にMartin Geckが示したものときっとおんなじ感じです

実は、評価の安定している第九交響曲と異なり、

ミサ・ソレムニスは感動的なのですが、難解な曲であるとも言われています

音楽関係者には、いまだにわかりにくい曲なんでしょうか・・・

この曲と同じように、大合唱を伴う曲がもう一つあります。

交響曲第9番です。

日本では、あまりに有名な曲ですね。

特に説明はいらないのではないでしょうか・・・。

ミサ・ソレムニスのウィーンでの初演は、キリエ、クレイド、アニュスデイが、交響曲第9番とともに、演奏されました(当時のウィーンでは教会以外でミサ曲全曲の演奏が禁止されていました)。

その時の光景を、第九交響曲の演奏後の光景として、ロマン・ロランはこのように書いています。

「2年のちの1824年5月7日に、「第九交響曲」すなわち「合唱を伴える交響曲」を指揮したとき(むしろ、その時のプログラムに書いてある言葉によれば「演奏の方針に関与」したとき)彼に喝采を浴びせかけた会場全体の雷鳴のようなとどろきが、彼にはすこしも聴こえなかった。歌唱者の女の一人が彼の手を取って聴衆の方へ向けさせるときまで、彼はまったくそのことを感づきさえしなかった。突然彼は、帽子を振り拍手をしながら座席から立ち上がっている聴衆を目の前に見たのだった。」

「成功は凱旋的であった。それはほとんど喧噪にまで陥った。ベートーヴェンがステージに現れると、彼は喝采の一斉射撃を五度までも浴びせかけられた。儀礼的なこの国では、宮廷の人々の来場に際してでも三度だけ喝采するのが習慣であった。警官が喝采の大騒ぎを鎮めなければならなくなった。第九交響曲は、気違いじみた感激を巻き起こした。多数の聴衆が泣き出していた。」

岩波文庫 : ロマン・ロラン著 片山敏彦訳 「ベートーヴェンの生涯」より

しかし、ベートーヴェンは、経済的な成功は得られませんでした。ミサ・ソレムニスはその評判にもかかわらず、予約楽譜は7部しか売れなかったといいます。ベートーヴェン自身も、何回も音楽出版社との契約を切り替えています。

また、この演奏会ののち、ウィーンの人々はその熱狂を忘れ、関心を失っていきます。

この時代の人々は、まだベートーヴェンの感覚や思想を受け入れらけるほど成熟しておらず、打倒されるべき貴族階級は危機を感じて自身を守るための反動的保守主義に陥っていました。ベートーヴェンのように批判的な人物は、あきらめられてもおり、官憲の取締りからは逃れていましたが、仕事の発注もとである貴族からは、結局のところ、干されました。今でこそ、機能しているというか、邪魔になっているともいえる音楽出版社は、この時代端を発していますが、まだその力は弱く、ベートーヴェンを守る力はなく、ウィーンはベートーヴェンにとって居所のいい場所ではありませんでした。

1827年の彼の死後でこそ、ウィーンでは3万人が参列した葬儀を行いましたが、生前のウィーンはベートーヴェンに冷たかったのでした。この時代、音楽家とは、貴族階級に買われている従僕に過ぎず、対等であると信じるベートーヴェンは貧困のうちに亡くなっています。

しかし、その晩年に彼に会った人々は、彼に圧倒されます。

「1826年に彼に会ったシュビラー博士は、べートーヴェンの様子が悦ばしげで晴れやかになっっていたといっている。グリルパルツァーがベートーヴェンと最後に語ったのは、その同じ年のことであるが、そのとき落胆している詩人の心を鼓舞したのはベートーヴェンだった。グリルパルツァーは嘆いていった。「ああ、あなたの千分の一の力と不屈さが私に持てたらいいのだが!」と。」

岩波文庫 : ロマン・ロラン著 片山敏彦訳 「ベートーヴェンの生涯」より

|

ベートーヴェンの葬儀 葬儀には三万人が参列したといわれています |

ロマン・ロランは、その著書「ベートーヴェンの生涯」で、このように、文章を終わらせています。

「どんな勝利がこの勝利に比肩し得るだろうか。ボナパルトのどの勝利、アルステリッツのどの赫赫たる日がこの光栄に----かつて「精神」が果し得た最も輝かしい光栄、この超人的努力とこの勝利との光栄に匹敵しうるだろうか。不幸な貧しい病身な孤独な一人の人間、まるで悩みそのもののような人間、世の中から歓喜を拒まれたその人間がみずから歓喜を造り出す----それを世界に贈り物とするために。彼は自分の不幸を用いて歓喜を鍛え出す。そのことを彼は次の誇らしい言葉によって表現したが、この言葉の中には彼の生涯が煮つめられており、またこれは、雄々しい彼の魂全体にとっての金言でもあった

「悩みをつき抜けて歓喜に到れ!」

Durch Leiden Freude.

岩波文庫 : ロマン・ロラン著 片山敏彦訳 「ベートーヴェンの生涯」より

ロマン・ロランが紹介している言葉は、1815年10月19日エルデーディー伯爵夫人あて手紙に書かれていたものの引用です。

「われわれはひたすら悩み、そして歓喜するために生まれてきたのです。

ほとんどこう言ってもいいでしょう。

人は苦悩を突き抜けて歓喜をかち得るのだと」

音楽家が聴覚を失うこと・・・それは、人間としての最大の危機のひとつであり、それを超えることは、人類すべてが共感しうる、人の魂の気高さに至ることに他なりません。

このような魂の遍歴は、実は、自然なものであり、ベートーヴェンが超人であるからではありません。

あらゆる人が、このような魂の遍歴を、それぞれの人生で、それぞれの形で、歩むのです。

もちろん、誰もが、そうした歩みが必ずできるわけではありませんが・・・。

| Case of Ayumi Hamasaki |

さて、ベートーヴェンのお話をしました…

浜崎あゆみは、耳の障害から、ベートーヴェンの言うような「徳」を知り、やがて、「悩みをつき抜けて歓喜に到れ!」という人物になっていくのでしょうか・・・(^^?

2000/09/20 DVD vogue Far away SEASONS |

| 死の表現…将来に現れる、存在の宣言(誕生の表現)…これは、「死と再生」といわれる、ケンタウロスの段階の典型的な表現形態で、歴史上さまざまなコンテキストで登場する、普遍的な表現形態です。 |

|

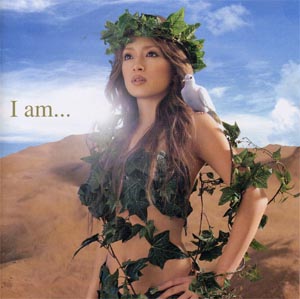

2002/01/01 I am ... |

|

映画 Copying Beethovenより |

私が思うに、ある意味では、そんなことはありません・・・その理由は簡単で、浜崎あゆみは、ベートーヴェンが悩んだような人生の苦しみは、浜崎あゆみの耳の障害が今回のような問題になる前に、もう通り過ぎているからです・・・だから、耳の障害は、浜崎あゆみに対して根本的な、なんらかの話題にはなりえないのです。

浜崎あゆみがかつて苦悩したもの・・・それは、ケンタウロスの段階とよばれる、現代人であれば多くの人が直面する人生最大の苦しみ・・・直面の仕方は人それぞれに異なりますが・・・その苦しみとは、すべての価値観の崩壊と、その超克の過程です・・・この、人生で最大の危機を通り過ぎたとき、もう次の本質的な問題は、ないのです。

ベートーヴェンは、聴覚の障害により、そうした精神的危機を迎えたわけですが、浜崎あゆみは、別な形でそうした危機を過ぎています。

その辺りの詳しい話題は、風になれ!をご覧ください

浜崎あゆみにとって、耳の障害とは、

「まいった・・・しようがないから、頑張るぜ!!」

という感覚ではないかと思っています。

言い換えると、耳の障害がなくても、彼女は、人の悲しさを、人生の深遠な喜びを、伝え続けるでしょう。

この違いの理由は、簡単です。

ベートーヴェンは、18世紀末から19世紀の人物です。

浜崎あゆみは、20世紀末から21世紀の人物です。

この時代の違いは、とても大きな精神的なスタートラインの違い、人の意識の違いとなります。

ベートーヴェンが苦悩して到達した心の在り方は、現代において、特に日本や欧米のような社会では、実はある程度、人としてのスタートラインに近い意識の在り方です。人類愛も知らずに、一人前か・・・という時代だからです。だかにこそ、現代社会において、ベートーヴェンの第九交響曲のようなものは、広く受け入れられるのです。

ベートーヴェンの時代、彼は、高い評価はそれなりにありましたが、決して受け入れられているという水準ではありません。たとえば、ロッシーニが登場した時に「ベートーヴェンの音楽はもはや過去のものだ」と当時に論評されています。

ベートーヴェンの時代、現代とは全く異なる時代です…人は人としての権利をまだ確立しておらず、王侯貴族がようやく脅かされつつある時代でした。そうした時代への反動から、当時のウィーンは、夜警国家のようなもので、今の北朝鮮よりもひどいかもしれない、とんでもない場所です。

ウィーンでは重要人物が多く逮捕されました。

大声で話すことができません。 そんなことをしたら警察に拘留されてしまいます

1794年8月2日 ベートーヴェンの手紙より

そんな中、世界に対して、人の高貴さを訴える第九が表だって受け入れられるはずもなく、はじめてのコンサートでの大喝采は、さまざまな誤解と中傷とともに、やがて忘れられていきます。ベートーヴェンは、貧困と病の内に、この世を去りました・・・しかし、人生の歓喜を知りながら・・・。そうした彼を、ロマン・ロランのように表現することが、ベートーヴェンを神聖視することだという人がいますが、とんでもない誤解です。だって、人は皆、同じような歓喜を知りえるのですから。

ベートーヴェンと浜崎あゆみを同列に説明する・・・そんな馬鹿なと思う人が、ひょっとするといらっしゃるのかもしれません。

しかし、ベートーヴェンと浜崎あゆみが聴覚の問題に遭遇するのは、20代・・・ある意味では高い評価を受けていて、時代からは、破壊者のように思われている・・・まあ、その境遇は、とても似ています。

違う点といえば、経済的なものでしょうか・・・ベートーヴェンの時代は、音楽家は貴族に飼いならされている奴隷のようなもの・・・尊大なベートーヴェンは、貴族に飼われることを拒みきった、当時としてはあり得ない音楽家で、しかし、だからか、経済的には貧困で、しかも病気にさいなまれていました・・・浜崎あゆみは、現代のより進歩した音楽出版社の機能と、オーディオ機器による媒体販売・・・CDとかダウンロード音楽ですね・・・そうした大衆と密接した音楽により、それなりに報われています。

人は貧困だから偉いわけでもなく、それは時代の違いというものでしょう。

では、精神性ではどうでしょうか・・・。

現代は、ベートーヴェンの時代よりも200年近く経っています。

そんな現代を、200年くらい前とそのまま比較することは、できません。

社会により地域的な違いはありますが、現代ではベートーヴェンの精神的な感覚は、社会人のスタートラインのようなものです。もちろん、中国や韓国のように、いまだに19〜20世紀前半のような、民族主義的な考え方の主流な地域もありますけど・・・。それは、歴史的経緯の違いからもたらされていることです。

現代に生きている浜崎あゆみは、だからこそ、その先を表現していくでしょう・・・。

ベートーヴェンは、生前に貴族批判を繰り返しましたが、官憲からそれを理由に捕らわれることはありませんでした・・・その理由は、「夢想的であり害悪にならない」からでした。それは、その時代には正鵠を射た見識ですでした。

世界に対して高らかに、第九が歌いあげられ、皆が感動にうちふるえても、時代はそれだけでは動きません・・・。

ベートーヴェンの後の世代には、彼の後に続くものとして、理想を示すだけではなく、そこに至るために突き進む力が、求められているのです・・・

そんな時の歌って、こんなもんでしょうか・・・

|

浜崎あゆみ Mirrocle World |

現代のこんな未来を僕は想像していただろうか? ・・・・ 現代のこんな未来を君は望んでいたのだろうか? ・・・・ 戦ってんのかって? 犠牲者面して 浜崎あゆみ Mirrocle World より |

いいなあ、あゆは・・・